探究学習

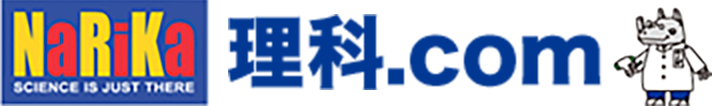

ものの冷め方実験

どのように工夫するとお湯が冷めにくくなるのか、予想と実験をしてみよう。

(使用センサ:温度センサ×3)

中学校理科

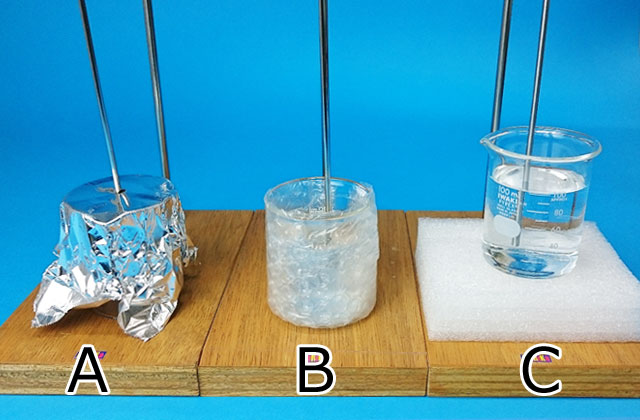

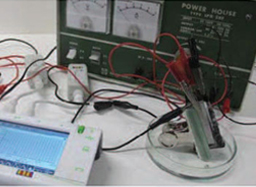

直流と交流

電源装置の直流と交流の出力を電圧センサで取り込んでグラフ化し比較します。

(使用センサ:電圧センサ×2)

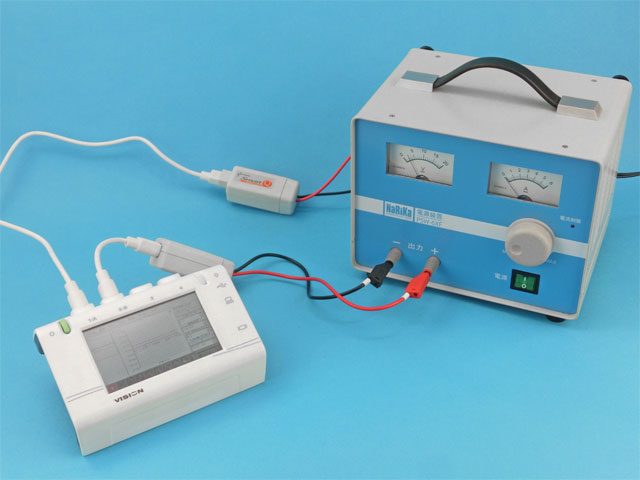

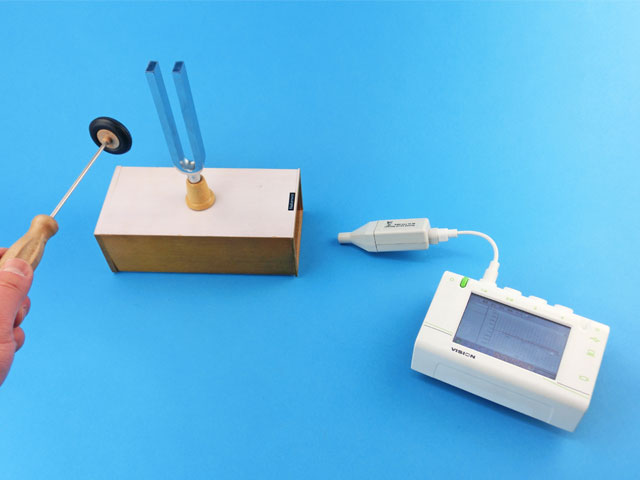

音の三要素

(音の波形を表示する)

音センサを利用して音の波形を表示します。

(使用センサ:音センサ)

音の波形

(リアルタイム)

音センサを利用して音の波形を表示します。

(使用センサ:音センサ)

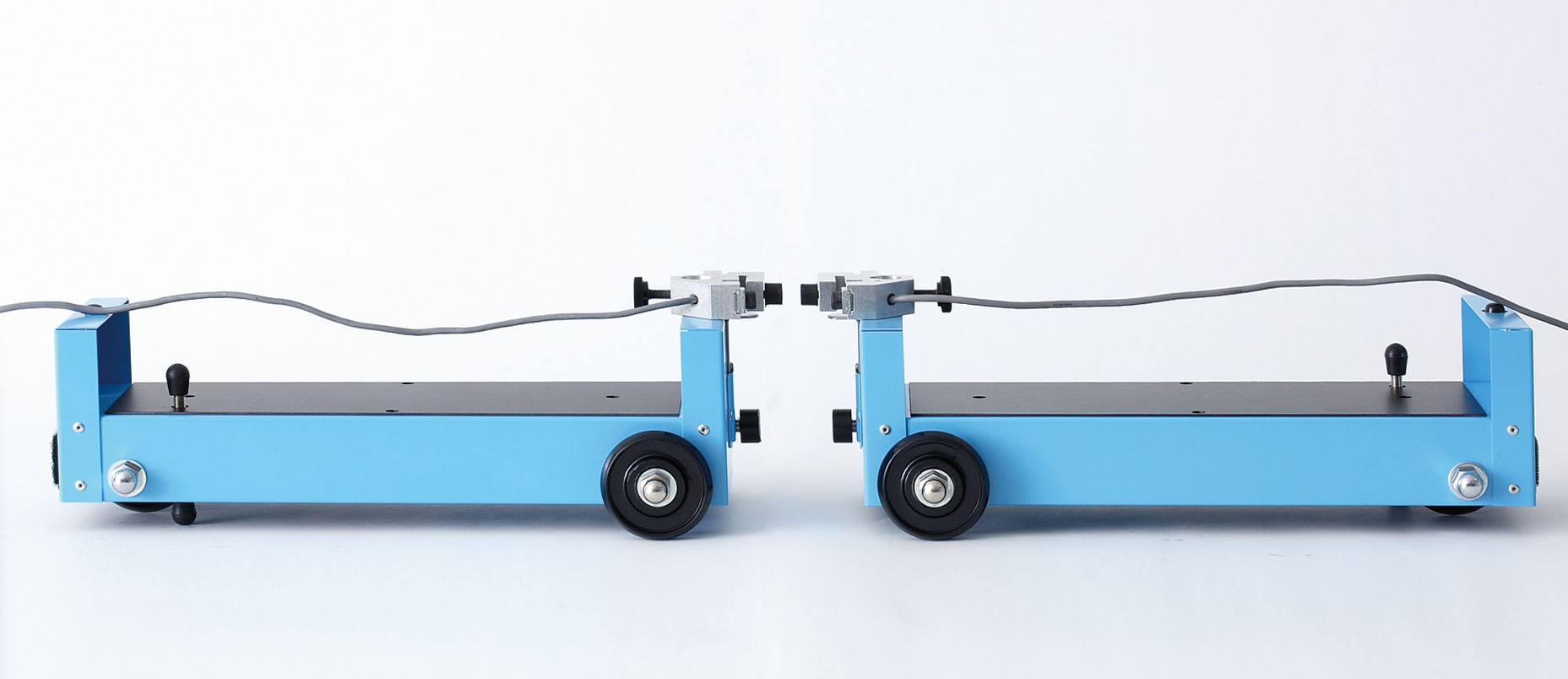

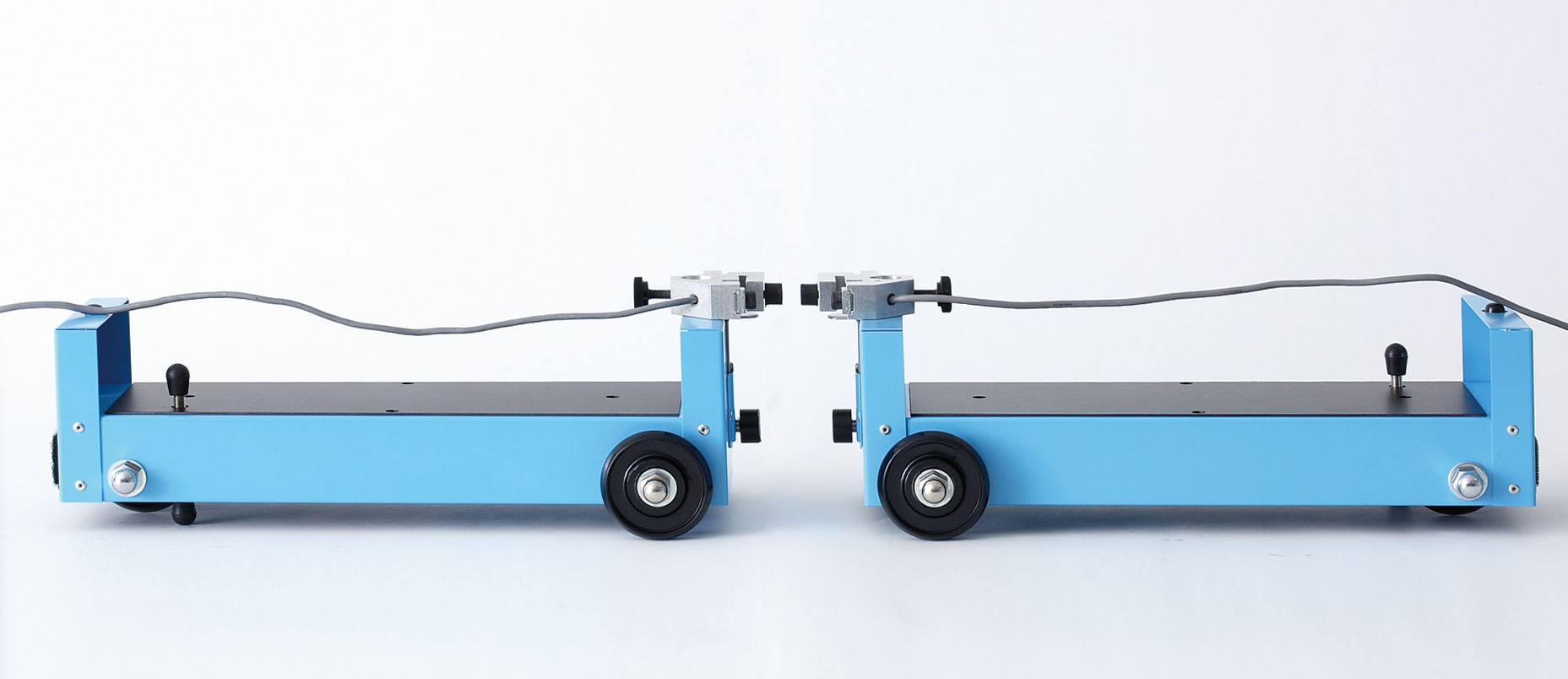

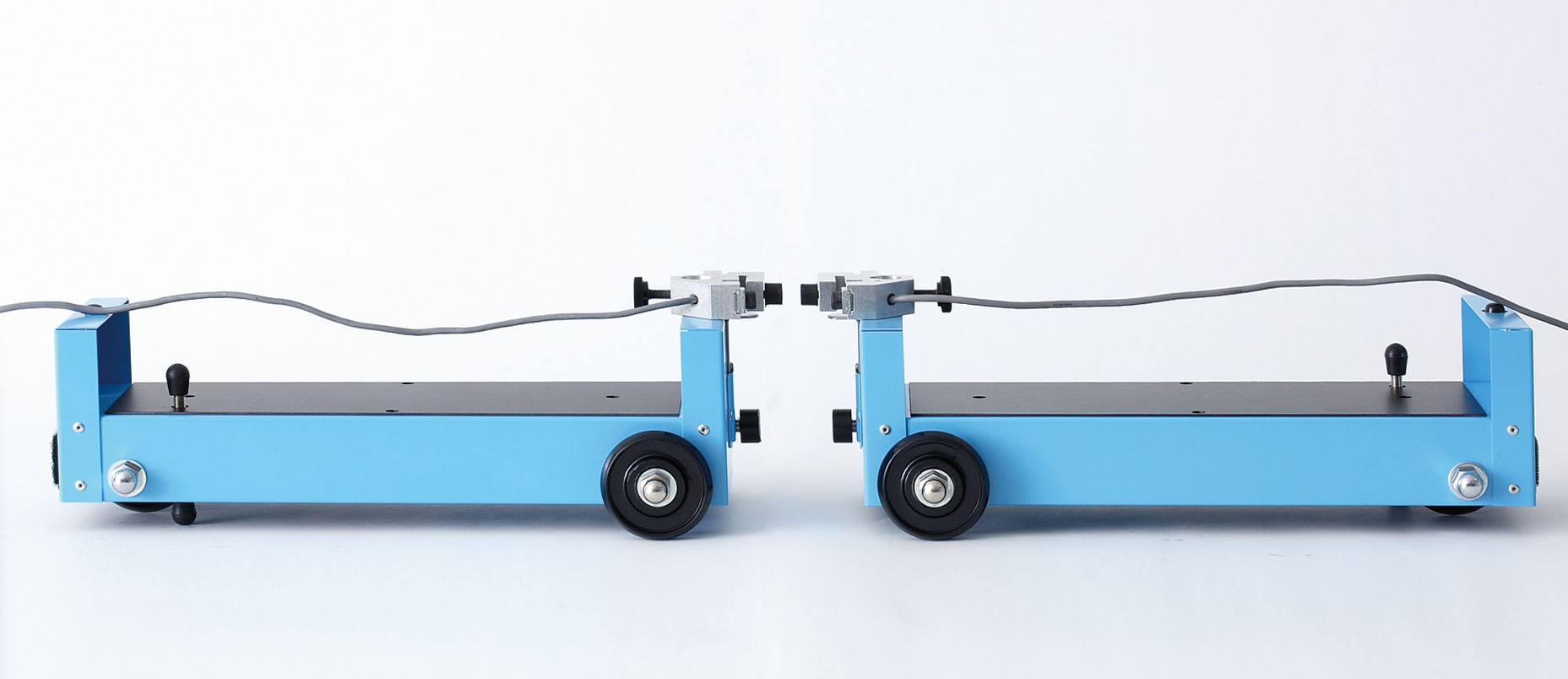

作用反作用(リアルタイム)

一方の物体がもう一方の物体に力を加えたとき、それぞれの物体に加わるちからの大きさをグラフ化します。

(使用センサ:力センサ×2)

パルミチン酸の融点測定

湯煎にかけたパルミチン酸の温度変化を温度センサを利用してグラフ化します。

(使用センサ:温度センサA)

エタノールの沸点測定

エタノールの沸点測定を教科書通りに行います。

(使用センサ:温度センサA(液温用)

物理

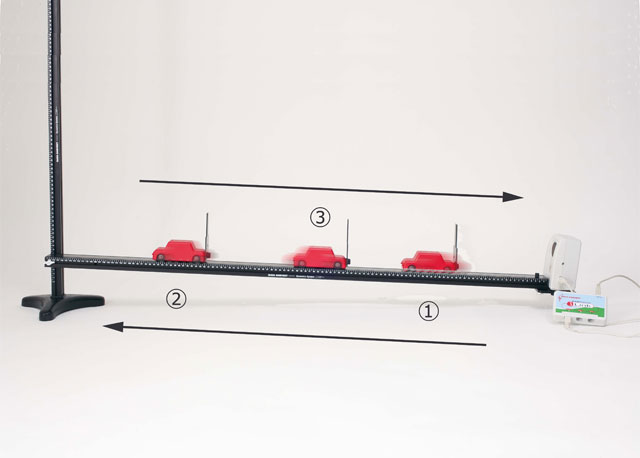

作用反作用実験

力学台車に力センサ取り付けて、力学台車同士がぶつかった際の力を計測します。

(使用センサ:力センサ ±50N×2)

作用反作用(リアルタイム)

一方の物体がもう一方の物体に力を加えたとき、それぞれの物体に加わるちからの大きさをグラフ化します。

(使用センサ:力センサ×2)

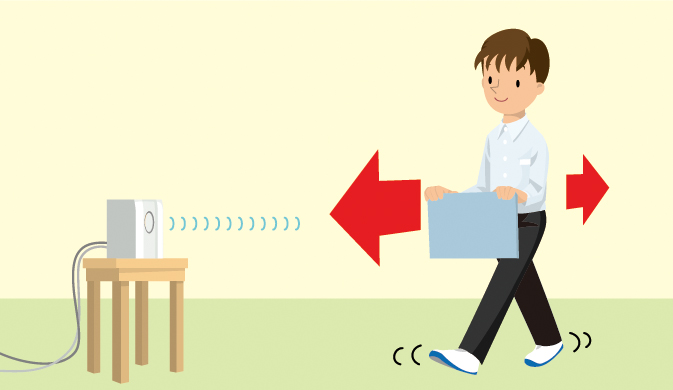

人の歩く運動

距離センサの前で前後する人の距離と時間を測定し、合わせて速度と時間を提示します。

(使用センサ:距離センサ)

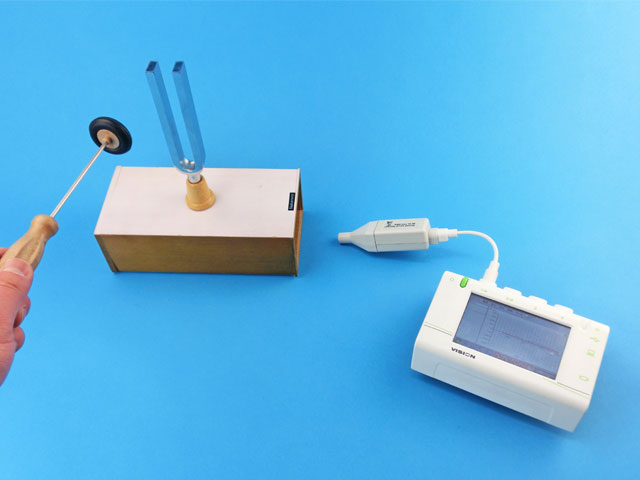

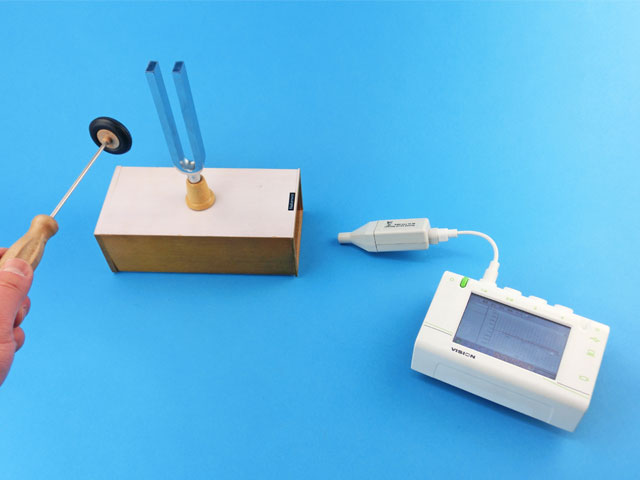

音の三要素

(音の波形を表示する)

音センサを利用して音の波形を表示します。

(使用センサ:音センサ)

音の波形

(リアルタイム)

音センサを利用して音の波形を表示します。

(使用センサ:音センサ)

斜面を往復する台車の運動

台車が斜面を登ってから降りてくるまでの一連の運動を距離センサを使って記録します。

(使用センサ:距離センサ)

化学

中和滴定

pHセンサと滴定センサを用意して、中和滴定を行います。

(使用センサ:pH センサ、滴定センサ)

パルミチン酸の融点測定

湯煎にかけたパルミチン酸の温度変化を温度センサを利用してグラフ化します。

(使用センサ:温度センサA)

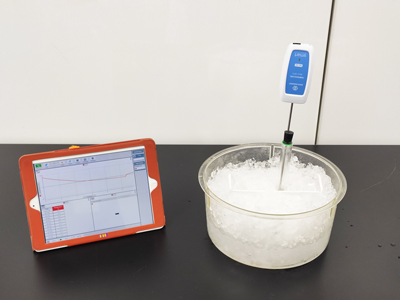

過冷却実験

イージーセンスのワイヤレス温度センサを利用すると、水の温度がリアルタイムで計測できます。

(使用センサ:ワイヤレス温度センサ)

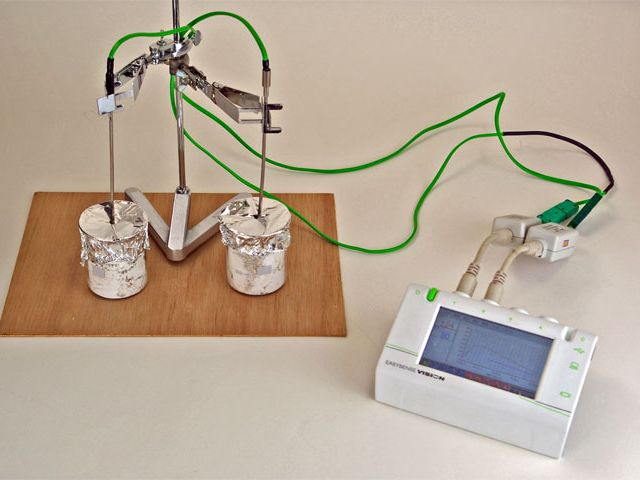

反応熱の実験

酸化カルシウムに水を入れた際の発熱反応を、異なる条件で実験します。

(使用センサ:熱電対温度センサ -200~1000℃(イージーセンス用) ×2)

生物

植物の光合成・呼吸実験

植物の光合成・呼吸の時間変化を明るさとともに測定します。

(使用センサ:マルチレンジ光センサ、酸素センサ(Air)、二酸化炭素センサ)

地学

台風の観測

気象状況の継時変化測定をします。

(使用センサ:湿度センサ、気圧センサ)

実験事例

新型Mg空気電池の開発

鈴木崇広先生

(使用センサ:電圧センサB、電流センサA、電流センサB)

うなりの測定

桑子研先生

(使用センサ:音センサB)